JYE TECH FG085 FUNCTION GENERATOR ― 2013年02月17日 20時52分47秒

以下コピペですが・・・・仕様です。

1時間で組みあがりました!電源を入れたらまぁ、いとも簡単に¥4400にしては綺麗な(笑)信号をだしてくれました。

サーボモータ用のパルスも出してくれるのでこれから色々使えそうです。

動作テストの様子↓

http://www.youtube.com/watch?v=0SeNSKXGwwc&feature=youtu.be

===========================

特長

・正弦波、矩形波、三角波、ランプ波(上昇/下降)、階段波の出力に対応。

・サーボモータ制御信号生成機能付き。

・ロータリエンコーダとキーパッドによる簡単操作。

・各種設定値を保存するメモリ機能付き。

・バックライト内蔵で見易いディスプレイ。

仕様

・設定周波数範囲 0Hz~200kHz(正弦波)

・周波数分解能 1Hz

・出力振幅範囲 0V~10VP-P

・オフセット範囲 -5V~+5V

・メモリ量 256バイト

・サンプルレート 2.5Msps

・出力 BNCコネクタ(インピーダンス:50Ω)

・電源 DC15V(無負荷時150mA以下)

・寸法 155x55x30mm

真似されないようにするには・・・ ― 2012年10月25日 19時49分39秒

ちょっと封入してHICでも作るならレジンでも良い気もするが、ちょっとどうしても物足りない気がする。

いろいろ探してみた。お手軽はサンハヤトのインペイブラックがあるが、2液型で今ひとつ。

粉末タイプの封入樹脂を加熱して硬化させるタイプもものがあるが、完全に硬化させるにはちょと面倒だ。

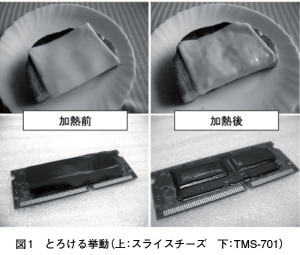

ふとレジンを扱っている京セラ化学の製品を眺めてみると面白い素材「とろける封止シート」があった。

それはまるでトロけるチーズみたいで、適当に切って部品の上にのせて加熱するだけ。

http://www.kyocera-chemi.jp/news/2010/20100524.html

隠蔽性については未知数であるが、ガラス転移後の熱分解特性は300℃以上はあると思われるのでリフローハンダにも耐えられるだろうかと期待。

(画像は京セラ化学のPdfより拝借)

半田・ワイヤーのホルダー ― 2010年10月04日 23時07分39秒

半田つけ作業をしているとどうしても半田とかワイヤーがぐちゃぐちゃに絡まって面倒なことになりがち。 業務で使うならもっと頑丈で大きなものが必要なんですが、趣味ならこれくらいで十分です。半田なら200g巻きを2つ、0.26~0.32単線なら50~100m巻きが2つ入る大きさで作りました。

置くタイプと違って机の上を占有しないのがとっても便利ですね。

枠の材料はホームセンタで買ってきた樫の木の角材と芯は模型用の檜で全部で300円なり。 あとは、ノコギリでまっすぐ切れるかどうかが仕上がりに差が出るところ。

釘は使わず木工用ボンドで接着しただけですから簡単です。

お手軽銘板作成 ― 2010年03月22日 10時14分53秒

信号や装置の銘板というのはある意味「顔」の一部品ですから、気になりますね。 面倒なときは簡単にカシオの「ネームランド」とかキングジムの「テプラ」とかでごまかしますが、なんだか今ひとつ・・・・ということも多い。

カッコ良い悪いは当事者の感覚もあるのですが、簡単に汚れに強い銘板シールを考えてみました。 方法は簡単!ケント紙にパソコンで好きなフォントや画像を印刷したものに梱包用の透明テープを貼り付けただけ。あとは、貼り付け面にあった両面テープを裏面に張る。 パネルの形状やボタン、ツマミにあわせて色々デザインできるのでお手軽安上がりです。

たぶん裏面が粘着シール付きので厚手の光沢紙でも良いかもしれません。もっといろいろ方法もありそうなのでアレンジするのも良いかと思います。

屋内のLAN工事ほか ― 2009年10月19日 23時43分16秒

屋内の電話線とLANの引き回工事を自分でしています。 いざするとなるとあれ?カラーとピン番はなんかきまりあったなぁと止まってしまいました。

基本は1ピン(TX+)2ピン(TX-),3ピン(RX+),6ピン(RX-)を間違えないこと!コネクタメーカーの梱包されている説明の接続には自社独自の説明が多いですから、メーカーが違うと接続もめちゃくちゃになります。

それでも便利そうなサイトをちょっと調べてみると便利なサイトがあるじゃないですか!諸々の工事ノウハウも紹介されているので自分用にメモ。

この記事は、初心者にはわかりやすい現場写真つきですね。 ちなみに、同じ色の線はツイストされているので解してしまうとインピーダンスが乱れますからコンタクトの直近まで解かないように。

http://blogs.yahoo.co.jp/misago009/33755549.html

まだまだありそうです。

写真はストレートケーブルの接続図です。世の中では一般的にこのような色配で接続されているみたいです。(すいません、画像は↑のサイトから拝借しました)

なお、いくら配線の色を片側だけ上の画像に合わせても反対側もあっているか確認しないとダメですよ!挿入口から見たピン番号ですの間違えないように!

【追記】 やはりシスコのウェブサイトのほうが解説が細かくて安心できます。 https://www.cisco.com/JP/support/public/ht/tac/100/1008448/ethbase-j.shtml

最近のコメント